Le dictionnaire Le Robert définit la science comme suit : « La science, du latin scientia signifiant « connaissance », est ce que l’on sait pour l’avoir appris, ce que l’on tient pour vrai au sens large, l’ensemble de connaissances, d’études d’une valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondés sur des relations objectives vérifiables. » La science est populairement assimilée pêle-mêle à des connaissances, à des personnes (les scientifiques), à des applications, avec parfois un jugement de valeur assorti.

Nous pouvons ainsi définir la science comme une somme de connaissances qui sont obtenues avec méthode. Par essence, ces connaissances ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il convient ainsi de distinguer ce qu’est la science, à savoir des connaissances acquises sur la nature et le monde qui nous entoure, de la mise en application de ces connaissances, la technique ou la technologie. Cette dernière met ainsi en œuvre des connaissances scientifiques acquises pour construire des méthodes, des outils, des techniques, des instruments, etc., généralement dans le but de modifier l’environnement humain. La technologie est le résultat de décisions politiques ou sociétales, le jugement de valeur peut le cas échéant se faire à ce niveau.

Il est possible de classifier la science en différents domaines, plus ou moins poreux les uns avec les autres. Nous distinguons ainsi traditionnellement les sciences exactes et les sciences humaines et sociales. Dans le premier, nous retrouvons les sciences de la nature (sciences de la vie et de l’environnement, sciences de la Terre et de l’Univers, science de la matière) et les sciences formelles (mathématiques, logique, informatique). Les sciences humaines et sociales regroupent, entre autres, l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, la linguistique, la psychologie, l’économie, etc. Ce cloisonnement n’est pas hermétique, il existe de nombreuses exceptions, dont la physique qui émarge dans les différentes sciences exactes. Le découpage n’est pas disciplinaire, ni unique (on peut imaginer d’autres manières d’effectuer une classification des disciplines scientifiques) ou exhaustif. Certaines constructions scientifiques nécessitent par ailleurs des approches pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, comme les études autour du climat, du réchauffement climatique, de la transition énergétique ou plus généralement environnementale.

La science s’efforce de comprendre comment fonctionne le réel (la nature au sens large), elle propose des explications sous forme de théories ou modèles, généralement charpentés autour de résultats expérimentaux ou observationnels. Une explication satisfaisante ne signifie pas qu’elle soit vraie dans l’absolu, c’est seulement la meilleure explication pour un phénomène donné à un moment donné : « La science est l’asymptote de la vérité. Elle approche sans cesse et ne touche jamais. » Victor Hugo (L’art et la science). Une vérité scientifique est ainsi une proposition construite par un raisonnement logique et rigoureux, vérifiée par l’expérience ou l’observation. Il s’agit néanmoins d’une situation idéale qui ne correspond pas à la réalité physique et à sa complexité.

La science se construit de manière méthodique dans le but de comprendre le réel de manière la plus efficace possible. La démarche s’est construite petit à petit au cours des siècles. Initialement basée sur l’observation et le raisonnement (Grecs), ce qui s’est révélé nécessaire mais non suffisant, elle a évolué vers l’« outil » que nous connaissons actuellement. Une évolution primordiale, qui permet, entre autres, de pouvoir « choisir », par exemple, entre deux théories sur les constituants de toute chose, d’une part celle d’Empédocle stipulant quatre éléments de base, la terre, l’eau, l’air et le feu, ou bien celle de Démocrite imaginant que tout était fabriqué avec des particules élémentaires insécables, les « atomes ». La controverse prit fin au début du 19e siècle avec les expériences de Jean Perrin.

En effet, une étape fondamentale dans l’élaboration de la méthode a été quand la science est devenue quantitative : au 17e siècle, Galilée fait des expériences sur le mouvement des corps, pour en comprendre les lois. L’expérimentation permet de faire des mesures de propriétés physiques, ce qui permet de discriminer des hypothèses contradictoires. La mesure est effectivement garante d’objectivité, dans la limite de l’interprétation des résultats, et permet d’obtenir des relations entre les grandeurs qui modélisent un phénomène [1].

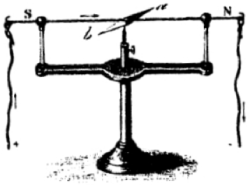

- Expérience d’Œrsted

- Illustrations montrant l’expérience d’Ørsted en 1820, déterminante pour comprendre le lien entre électricité et magnétisme.

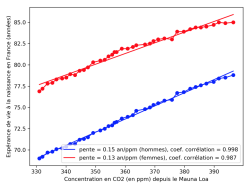

Il faut néanmoins que les expériences soient discriminantes pour permettre de discriminer entre les modèles et les théories, elles doivent être bien menées et reproductibles pour s’affranchir des artefacts et des facteurs non contrôlés. Sinon, il y a le risque d’observer un phénomène qui n’a rien à voir avec la cause annoncée, et de confondre une corrélation, c’est-à-dire un lien entre deux variables, avec une causalité, c’est-à-dire l’effet que peut avoir l’une d’elle sur l’autre.

- Corrélation

- Illustration de la corrélation entre l’espérance de vie à la naissance en France, pour les hommes (bleu) et pour les femmes (rouge), en fonction de la concentration en gaz carbonique dans l’atmosphère. Si la corrélation est belle, il est évident qu’il n’y aucune causalité entre les deux variables, ce n’est pas le gaz carbonique qui permet de vivre plus longtemps. Néanmoins les deux grandeurs croissent avec le temps.

Il n’est ainsi pas nécessaire de cerner exhaustivement tous les aspects d’un phénomène, de faire toutes les expériences imaginables pour le comprendre et l’appréhender, il est souvent possible d’induire des lois générales à partir d’un nombre restreint de mesures. Il existe ainsi des expériences plus cruciales que d’autres, celles que l’histoire des sciences retient, mais également toutes celles qu’elle ne retient pas mais qui ont permis d’aboutir à la compréhension du phénomène.

Ainsi, une collection de faits (données, mesures, observations…) permet une explication rationnelle qui va être la meilleure façon de comprendre cette partie-là de la nature, jusqu’à preuve du contraire. Une explication satisfaisante ne signifie pas qu’elle soit vraie dans l’absolu, c’est seulement la meilleure explication d’un phénomène donné à un moment donné. Par la suite, un nouveau fait (théorie, expérience, observation…) peut permettre à l’explication d’évoluer. Par exemple, la gravitation universelle de Newton permet d’expliquer une certaine partie des lois de la nature, elle a été améliorée par la relativité d’Einstein qui permet d’étendre le domaine de compréhension et d’explication.

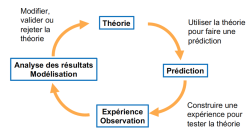

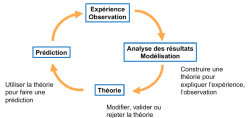

De manière un peu lapidaire, on peut présenter l’élaboration de la connaissance scientifique comme un cycle entre l’élaboration d’une théorie, utilisée pour prédire certains aspects, qui seront ensuite éventuellement observés ou mesurés lors d’une expérience ou d’une observation, dont l’analyse permet de valider, modifier ou rejeter la théorie.

Mais ce schéma est trop simpliste pour recueillir l’ensemble des démarches qui contribuent à la construction de la science. On pourrait y ajouter la notion de sérendipité, à savoir les découvertes effectuées par hasard ; l’établissement des politiques scientifiques à différentes échelles qui stipulent les axes dans lesquels la recherche doit être faite. La notion d’observation et d’expérience est elle-même réductrice : il faut parfois avoir recours à un grand nombre d’expériences ou d’observations pour cerner un phénomène, ou bien, dans certaines disciplines, à la classification pour tirer des traits généraux. Il n’y a donc pas une seule et unique méthode scientifique, mais des méthodes qui peuvent de surcroît différer selon les disciplines.

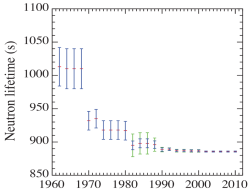

La science a droit à l’erreur. La démarche de la recherche scientifique visant à construire des connaissances peut se tromper, se fourvoyer. L’erreur fait partie intégrante de la méthode, sachant qu’elle peut être corrigée. La méthode elle-même est garante de cette correction. « La science va sans cesse se raturant elle-même. Ratures fécondes. » Victor Hugo (L’art et la science). Un résultat faux sera nécessairement détecté à un moment ou un autre dans le processus collectif (dans l’espace : internationalement, et dans le temps : de nouvelles avancées peuvent réfuter des découvertes d’hier) de validation. Ainsi, pour permettre ce processus, les expériences, les observations, les tests doivent être reproductibles par d’autres scientifiques, dans des conditions différentes.

- Durée de vie du neutron

- Ce graphique montre les résultats expérimentaux de mesures de la durée de vie du neutron, qui est l’un des nucléons dans les noyaux atomiques (Nakamura et al., 2010). À l’état libre, c’est-à-dire non confiné dans le noyau, il se désintègre en un quart d’heure. L’évolution des mesures du temps de vie du neutron depuis les années 1960 montre combien la mesure a progressé, et surtout, par rapport à ce que l’on sait faire actuellement, elle était fausse jusque dans les années 1980. Fausse notamment parce que les barres d’incertitudes d’alors, bien que plus grandes qu’actuellement, n’étaient pas compatibles avec les mesures actuelles.

Le philosophe autrichien Karl Popper (1902-1994) a introduit le critère de réfutabilité en 1910 qui permet de démarquer une science d’un champ de connaissances qui ne l’est pas. Une science peut être ainsi définie comme étant réfutable (ou falsifiable), c’est-à-dire contredire un énoncé par une démonstration argumentée qui en établit la fausseté. Par exemple l’assertion « tous les corbeaux sont noirs » peut être réfutée en observant un corbeau blanc. Elle est donc scientifique de ce point de vue. En revanche, l’affirmation « tous les humains sont mortels » n’est pas réfutable, car il faudrait attendre un temps infini pour conclure, ce qui n’est pas possible. Elle n’est donc pas scientifique.

Une croyance s’appuie au contraire sur un principe d’autorité et de certitude (dogme), les faits non conformes sont écartés. Une pseudo-science est une croyance qui se pare des atours de la science sans en avoir la rigueur et la méthode. Cela peut ainsi être une théorie qui a été scientifique, mais qui a été réfutée, comme la mémoire de l’eau comme explication du dogme homéopathique.

La production de connaissances scientifiques repose sur un socle fiable, qui est celui typiquement enseigné en sciences exactes dans les premières années de l’enseignement supérieur. Ainsi l’existence des atomes, par exemple, ne fait pas débat, comme celle de la rotondité de la Terre à une certaine échelle spatiale. L’exploration de l’inconnu se fait donc à la frontière avec ce socle, de façon fluctuante, par essais-erreurs, petit à petit, par les chercheurs.

Les scientifiques sont ceux qui cherchent à comprendre comment fonctionne le monde par le prisme de la science. Il peut s’agir d’amateurs (citoyens éclairés) ou de chercheurs professionnels. En France, un chercheur en sciences est soit un chercheur à plein temps dans un Établissement Public à Caractère Scientifique et technologique (EPST) comme le CNRS, l’INSERM, l’INRAE, l’INRIA, etc., ou dans un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) comme le CEA, soit un enseignant-chercheur (Université) avec une charge d’enseignement. Au CNRS, par exemple, il y a des chargés de recherche, des directeurs de recherche. À l’université, il y a des maîtres de conférence, des professeurs des universités. Tous sont fonctionnaires. Les enseignants-chercheurs sont les « profs » à l’université, ils ont une mission d’enseignement qui est statutairement de 192 heures devant les étudiants, chaque année. Ils font également de la recherche. Il y a également des étudiants en doctorat, avec ou sans charge d’enseignement (vacation ou monitorat), des docteurs en « post-doc » sorte de CDD de la recherche d’après le doctorat, souvent sans charge d’enseignement, des ATER (Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche), qui sont l’équivalent des enseignants-chercheurs mais en CDD (toujours après une thèse). Certaines entreprises ont des laboratoires de recherche et développement, auquel cas elles emploient des chercheurs.

La production scientifique se fait par l’intermédiaire de publications dans des journaux spécialisés. Il existe un grand nombre de revues dans chaque domaine de la science. Par exemple en astrophysique, on a : Astronomy and astrophysics, Astrophysical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, New Astronomy, etc. Il existe également quelques revues généralistes comme Nature ou Science. Dans quasiment tous les domaines des sciences de la nature, la langue de publication est l’anglais (la science est internationale, elle s’est « mondialisée » bien avant le reste de la société !).

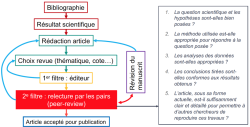

Un article est soumis à une revue ; un comité éditorial demande à des scientifiques (deux, typiquement) ayant le même domaine de compétence (et si possible pas de lien avec les auteurs de l’article) de lire l’article afin de décider s’il répond aux canons de la science et mérite d’être publié. Il s’agit de l’évaluation par les pairs, qui est généralement anonyme. Ce point est crucial, c’est ce qui distingue la production de la connaissance scientifique du reste des publications. Ce processus permet d’avoir des publications de qualité, ce qui n’est pas le cas dans les livres ou dans les revues de vulgarisation dont les critères de publication ne sont pas scientifiques mais lucratifs (un livre doit se vendre, peu importe ce qu’il contient). Même s’il existe (et heureusement !) des livres de très bon niveau, et des revues de vulgarisation de très bon niveau (comme Pour la Science, La Recherche, etc., par exemple), le fait qu’ils soient publiés ne le garantit cependant pas.

- Mécanisme de la publication scientifique

- Illustration du processus de publication d’un article scientifique. Le point le plus important est celui de la relecture par les pairs, qui permet de garantir un respect des canons de la méthode scientifique. Une liste typique de questions que doivent se poser les relecteurs est indiquée.

Il y a des limites à ce schéma qui sont dues à la capitalisation de la science : les chercheurs du monde entier sont soumis à une pression pour publier toujours plus, ce qui amène à des dérives qui contreviennent à la déontologie, comme la fraude (manipulation des résultats, typiquement). Le modèle économique des revues scientifiques est également plus que discutable : des éditeurs privés peu scrupuleux en situation monopolistique prennent les chercheurs en otage en les faisant payer pour publier, pour ensuite vendre à prix d’or les revues aux bibliothèques des universités. Les chercheurs étant généralement financés par les contribuables pour faire leur travail. Il y a bien d’autres dérives humaines qui ternissent cette image, comme des idéologies, des intérêts privés, etc., qui peuvent biaiser des résultats.

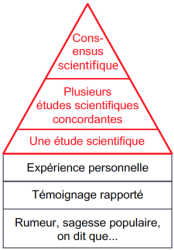

Un résultat scientifique publié n’est pas pour autant gravé dans le marbre ! La science est un processus long, qui demande de refaire les expériences, de vérifier, de contrôler, de valider, de refaire les observations, etc. Un résultat publié l’est souvent au conditionnel. Avant de devenir un résultat fiable, il doit être vérifié par la communauté dans son ensemble. Une seule étude ne constitue généralement pas un résultat suffisamment fiable pour être traité comme tel. La fiabilité se solidifie quand plusieurs études différentes sont concordantes dans leurs résultats. Enfin, quand la majorité de nombreuses études va dans le même sens, on parle de consensus scientifique. La figure ci-dessous illustre cela : un fait constitué d’un témoignage, d’une expérience personnelle, d’une rumeur ne constitue en rien quelque chose de fiable. Même le résultat d’une seule étude scientifique doit être considéré avec extrême précaution.

Un consensus scientifique est une position sur laquelle la plupart des scientifiques spécialistes d’un domaine s’accordent à un moment donné. Le consensus scientifique n’est, en lui-même, pas un argument scientifique, et il ne fait pas partie de la méthode scientifique. L’histoire des sciences regorge de consensus qui se sont révélés faux : l’éther luminifère, immuabilité de l’écorce terrestre… Inversement, une controverse scientifique est un débat opposant des personnalités scientifiques sur un point scientifique. Ce débat a lieu dans le champ de compétences des acteurs. Par exemple, actuellement les astrophysiciens spécialistes de l’univers se disputent (amicalement !) à propos de la nature de deux composantes essentielles de l’univers, l’énergie noire et la matière noire ou encore sur la valeur de la constante de Hubble qui quantifie le taux d’expansion de l’univers.

Inversement, certains sujets scientifiques font irruption dans le débat public quand ils touchent des domaines liés à la société (santé, environnement…). Il y a controverse publique quand le débat a lieu autour d’un tel sujet avec des acteurs qui ne sont pas forcément scientifiques et qui sont souvent en dehors de leur domaine de compétence, comme par exemple sur les OGM, le nucléaire, le réchauffement climatique, les pesticides, etc.

Ce qui n’empêche pas certaines controverses scientifiques de déborder dans le débat public, souvent en faisant fi de la règle qui veut (ou qui voudrait) qu’une seule étude doive être scientifiquement vérifiée et validée avant que tout un chacun ne s’en empare. On peut citer la question des neutrinos supraluminiques en 2011 qui a fait beaucoup parler avant d’être réfutée six mois plus tard, ou bien la mémoire de l’eau suite à une expérience en 1988 qui n’a jamais pu être reproduite dont l’hypothèse a été réfutée, ou encore celle de la fusion froide en 1989, également réfutée.

Un exemple de consensus scientifique qui est également une controverse publique est celui du réchauffement climatique d’origine anthropique. Entre 90 % et 100 % (selon la question posée) des scientifiques spécialistes du sujet adhèrent au consensus depuis (au moins) plus de 15 ans (Cook et al. 2016), tandis que d’innombrables sondages montrent qu’une partie (entre 10 % et 50 % typiquement, valeur qui varie d’un pays à l’autre, d’une année à l’autre, et qui semble tendre à diminuer) de la population n’y croit pas.

Les journalistes sont un rouage essentiel pour la transmission des connaissances scientifiques entre les chercheurs et le public. Ils ont ainsi une responsabilité importante en termes de déontologie et d’objectivité. Sans maîtriser la manière dont la science se construit, cela peut amener à des dérives regrettables.

Le temps de la construction scientifique est long. Les processus qui demandent de refaire les expériences, les observations, de vérifier, contrôler, valider, sont longs, ils peuvent prendre plusieurs mois, plusieurs années voire plusieurs décennies. Cette échelle de temps n’est pas en adéquation avec le temps journalistique, dans une éternelle course au scoop scientifique, au risque d’apporter dans la sphère publique un résultat au mieux non étayé, au pire faux. La dérégulation du marché de l’information avec l’avènement de l’Internet met les médias traditionnels (presse, radio, télévision) à rude épreuve, tout un chacun peut désormais s’improviser journaliste sur le web (Bronner, 2013, La démocratie des crédules). De fait, les manquements à la déontologie journalistique sont fréquents : le conditionnel prudent de la conclusion d’une étude se transforme rapidement en certitude.

Cela ne prête pas forcément à conséquence quand les enjeux sont uniquement des enjeux de connaissance comme en sciences fondamentales (voir la controverse des neutrinos supraluminiques) ; en revanche sur des sujets dont les enjeux sont sociétaux comme le réchauffement climatique ou la santé humaine, les manquements journalistiques peuvent provoquer des épidémies de peurs irraisonnées (les ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile et la santé, les OGM et le cancer, les vaccins…) ou des décisions politiques infondées (comme pour l’énergie nucléaire civile) ou des absences de décision politique (réchauffement climatique).

Il y a différents aspects dans « l’esprit critique » : une formation universitaire de physique fournit des outils pour critiquer des résultats liés à la physique, ordres de grandeur, logique d’une démonstration « théorique », homogénéité des expressions mathématiques, adéquations entre les modèles et les expériences, incertitudes expérimentales, etc. Cet outillage est nécessaire à tout scientifique. Il y a néanmoins un autre aspect plus général dans « l’esprit critique » qui permet en sus de former des citoyens éclairés capables d’interagir en société de manière rationnelle, dans le sens comprendre les débats de société et éventuellement y participer de manière éclairée. Pour cela, il faut d’une part prendre conscience d’un certain nombre d’aspects liés à notre psychologie, les « biais cognitifs » : notre cerveau est entraîné à prendre des décisions en permanence, sans réfléchir (heureusement !). Mais ce faisant, dans certaines situations, il se trompe. Il faut donc en avoir conscience pour pouvoir faire machine arrière en enclencher un processus de réflexion permettant de prendre alors la « bonne » décision (Kahneman 2012, Système 1, système 2). Le psychologue Olivier Houdé définit ainsi l’intelligence : « L’intelligence, c’est toujours l’inhibition de nos automatismes ».

L’esprit critique pourrait ainsi se résumer à l’appréciation d’une information par rapport aux faits sur lesquels elle repose. Cela est vrai dans n’importe quelle situation, en particulier journalistique. Cette appréciation n’est possible qu’en ayant connaissance des faits. En science cela n’est possible qu’avec les connaissances adéquates. Souvent la notion d’esprit critique s’apparente à celle de scepticisme. Être sceptique devant un résultat est un état d’esprit sain pour le scientifique. Mais on ne peut pas être systématiquement sceptique et vérifier toute information. Le mathématicien Henri Poincaré dans l’introduction de son ouvrage La science et l’hypothèse (1917) mentionne que : « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir. » L’esprit critique est donc une situation au milieu de ces deux postures extrêmes qui nécessite un travail de recherche et de réflexion.

Nous sommes soumis à de nombreux biais cognitifs comme le biais de confirmation qui consiste à privilégier les informations qui nous confortent dans nos idées préconçues. Les psychologues et sociologues, associent ce biais à la propagation irraisonnée des croyances. Et en particulier sur Internet, où les résultats d’une recherche sur un moteur quelconque montrent dans les premières places les sites qui sont les plus populaires et non ceux qui distillent l’information la plus sûre [2].

- Biais de confirmation

- Illustration du biais de confirmation dans l’exemple qui associe nos insomnies à la présence de la pleine Lune dans le ciel.

Les enjeux environnementaux sont des enjeux scientifiques avant d’être des enjeux de société. À ce titre, pour les comprendre et s’en faire une idée objective, il faut commencer par comprendre comment la science se construit, ce qui est exposé dans cette section. Après quoi, les connaissances adéquates sont primordiales, ce qui est exposé dans les sections suivantes.