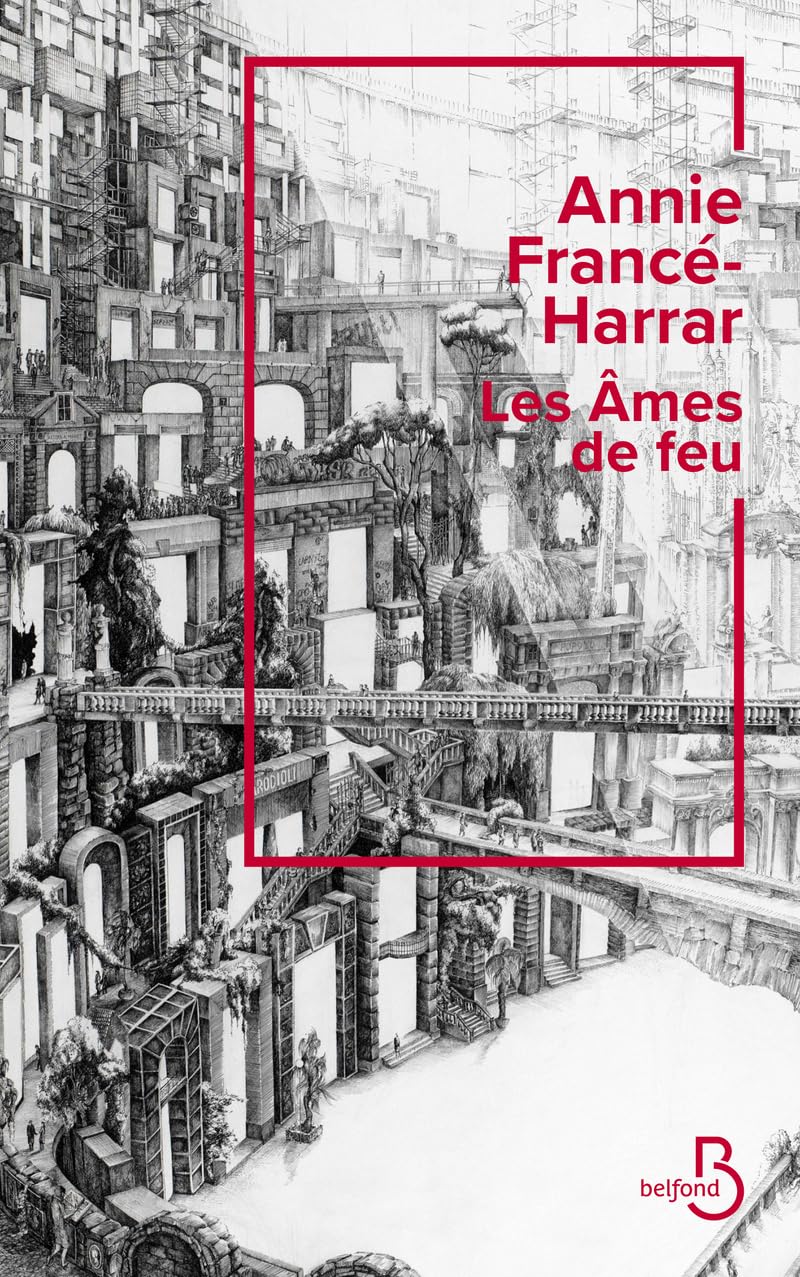

Les Âmes de feu

Les Âmes de feu est un roman étonnant qui explore l’outrepassement de la frontière planétaire du cycle de l’azote par l’humanité, jusqu’à sa limite, même. Il a été écrit en 1920 par Annie Francé-Harrar, une biologiste allemande spécialiste des sols. Je ne me souviens plus comment j’ai eu connaissance de cet ouvrage — il a trôné un certain temps sur ma pile de livres —, mais cela provient certainement de l’émission de « La Science, CQFD » sur France Culture, qui lui a été consacré, il y a un an au moment où il venait d’être publié pour la première fois en français.

L’autrice¶

Annie Francé-Harrar (1886-1971) a travaillé sur la fertilité des sols, l’humus et le compostage après sa rencontre avec le botaniste austro-hongrois Raoul Heinrich Francé en 1916. Celui-ci nomme « édaphon » l’ensemble des organismes qui vivent dans le sol. Après sa mort en 1943, Annie poursuit seule : elle étudie l’humus, le compost et mettra en application ses connaissances (lutte contre l’érosion des sols au Mexique, installation de composteurs à Budapest).

Un roman étonnant de modernité¶

Les Âmes de feu raconte une époque dans un futur plus ou moins lointain — un genre pré-science-fiction — le terme est inventé en 1926 — et pré-écofiction ; l’humanité vit retranchée dans des villes entièrement technologiques sous l’égide d’une entité omnisciente et coercitive, La Culture. Le travail manuel a disparu, le climat est régulé. Elle vient de rompre le dernier lien qui la liait à une nature honnie — indigne —, l’obtention de nourriture, désormais basée sur l’extraction de l’azote atmosphérique ce qui met fin à la dépendance de l’humanité aux récoltes agricoles. Les paysans — les Cabaniers —, rustres personnages vivant à l’extérieur des métropoles, et donc de la Culture deviennent inutiles et sont rapatriés dans les cités leur permettant ainsi d’accéder « à la Culture dont ils avaient été privés depuis si longtemps » (p. 11). Les citadins se déplacent avec des véhicules individuels, les « autinos », ce qui fait penser à Wall-E. De fait, dès qu’ils doivent s’en passer, ils sont faibles et empotés, ayant du mal à se mouvoir par leur propre force.

« Alfred les suivit, à pas pressés mais maladroits — il n’avait jamais fait d’exercices de marche de sa vie, s’étant toujours reposé sur les autinos. »

p. 21

Le héros de l’histoire — il en faut bien un — est un scientifique, chimiste, biologiste, écologue, prénommé Henrik 19 530 ; les citoyens de ce monde ont un prénom et un numéro qui représente leur statut social. Le plus élevé sur la liste étant « Numéro 50 000 » le président du Ministère Pair. La métropole dont il est question dans le récit porte le doux nom poétique de A15. Henrik, par ses expérimentations s’est rendu compte que « la fragmentation de l’air et son utilisation illimitée pour l’alimentation et la production mèneront à une catastrophe dans un avenir proche. » (p. 14) Évidemment, personne ne l’écoute, il est pris pour un doux illuminé, et frôle l’internement à « la Maison des Rêveurs ». On retrouve le syndrome « Don’t look up » avant l’heure.

« — Et ?

— Personne ne me croit !

— Pourquoi n’avez-vous pas tout rendu public ? Vous avez évidemment des preuves ! Vous êtes une unité de haut rang, les gens vous auraient écouté ! Pourquoi ne pas en avoir parlé, pourquoi ne pas l’avoir écrit ?

— On me l’a interdit.* »

p. 66

Le récit, qui ne brille pas forcément par ses qualités littéraires mais plutôt par ses qualités narratrices et profondément anticipatrices, suit non seulement les pérégrinations d’Henrik, mais aussi celle de son étudiant, Alfred 6720, admirateur sans borne de son chef et surtout de son rang social, et des amis de celui-ci, Daniel 8726 et son amie Jolán 10492. Ces deux derniers s’enfuient de la cité avec l’aide d’Henrik pour s’installer en montagne et devenir « cabaniers ».

Évidemment, on est en plein technosolutionisme, cette croyance que la technologie peut résoudre les problèmes engendrés par la technologie elle-même. Chaque problème, comme dans le monde actuel, fait l’objet de rustine destinée à endiguer la pathologie.

« A15 n’avait pas connu de pluie depuis plus d’un mois. Au contraire, il avait fait si chaud en raison de l’extraction continue de l’azote atmosphérique que, dans les logements, il fallait protéger d’un échauffement excessif les pompes à oxygène au moyen d’appareils de refroidissement. »

p. 49

« De temps à autre, il prenait une pastille d’aurol. Il était peu habitué à l’air pur, plus pauvre en gaz que celui, artificiellement amélioré, de la ville. Il en ressentait de la fatigue et un léger tournis. »

p. 49

L’humanité, à force de faire fonctionner uniquement son cerveau (et encore, on peut se demander s’il fonctionne correctement) et non ses membres, se retrouve perchée sur une branche pourrie de l’arbre évolutif.

« Les villes avaient été gagnées par toujours plus d’appareils, toujours plus de luxe et de confort, toujours plus d’inventions. La santé des enfants était devenue de plus en plus fragile, ils étaient de moins en moins aptes à supporter la fatigue. Leur énorme tête pesait sur leurs épaules étroites et leurs hanches peu solides. »

p. 51

La nature est exclue, repoussée : l’humanité veut se séparer de ce qu’elle considère comme sale, médiocre, inabouti. On retrouve le naturalisme et le dualisme dichotomique nature et culture de Descola.

« Un papillon solitaire vint lui tenir compagnie et se posa devant ses yeux. Mais Henrik ne lui prêta guère attention. Pour lui, ce papillon n’avait rien d’un spectacle inédit ; cette paire d’ailes couleur d’or terne consistait en un atome, une partie du tout, de l’inexplicable, de l’illimité, que l’humanité dans sa folie nommait avec morgue « Nature » et que les humains séparaient de plus en plus strictement de leur « existence culturelle supérieure ». Pourtant, n’étaient-ils pas l’un et l’autre une seule et même chose que rien ne venait distinguer, ni l’opulence ludique de l’une ni la richesse frugale de l’autre ? »

P. 54

Il y a la nature fantasmée, imaginée et donc forcément irréelle. Et puis la réalité de la nature qui est. Que l’on ne peut reproduire. Que l’on essaye de repousser, d’externaliser. Et le choc esthétique quand on se retrouve face à elle, sa beauté.

« Il n’avait encore jamais vu de lac de montagne. Tout entier abandonné à la déferlante de la première véritable émotion de sa vie, il avait arraché son casque, afin que rien ne se dresse entre lui et la profusion d’air et de couleurs. Comme un enfant comblé de cadeaux, il pressa ses mains ensemble, et ses yeux humides retinrent la merveilleuse image jusqu’à ce que les larmes lui viennent. C’était donc ce à quoi ressemblait la nature... cela que l’humanité cherchait à remplacer, à combattre, quitte à s’enferrer dans des mensonges aussi pathétiques que mortels. »

p. 57

L’autrice en profite pour dispenser quelques notions de pédologie — la science des sols — ici et là ; ici sur le cycle de la matière dans les sols, et le cycle de l’azote en particulier. Et parmi les bactéries fixatrices de l’azote, on trouve effectivement le clostridium.

« Comme Henrik l’avait pressenti, l’intervention brutale des humains — le pompage inexorable de quantités illimitées de gaz et, par dessus tout, d’azote atmosphérique — se retournait contre eux. Une intervention qui affectait en premier lieu les plus petits, puisqu’ils étaient les plus faibles. Il fallait savoir que le cycle de l’azote, convertissant la matière morte en matière vivante, était régulé par une étape-clef. Les corps en putréfaction et les plantes en décomposition étaient recyclés par une petite bactérie, le Clostridium, présente dans le sol en quantité apparemment infinie. Elle capturait l’azote sous forme de nitrites inassimilables qu’elle convertissait en nitrates[1]. La vie de centaines d’infimes créatures dépendait de cet indispensable azote purifié — une source d’énergie vitale. Les plus grandes créatures l’arrachaient aux plus petites, et l’azote passait du monde invisible au visible, des mousses aux arbres, des feuilles au sang animal, puis aux humains. Au cours de ces innombrables changements, une partie de l’azote s’échappait dans l’atmosphère et continuait sa trajectoire... mais ce cycle était désormais bloqué. »

p. 91

Toute ressemblance avec la trajectoire actuelle de l’humanité est purement fortuite ! Et pourtant...

Cette civilisation futuriste avait quand même compris quelques trucs (que nous n’avons même pas encore compris !) : économiser les ressources précieuses. La préciosité n’étant pas celle à laquelle on pense au premier abord.

« [...] le terrible travail d’extraction du charbon était devenu presque inutile. Il s’agissait là d’un progrès important, même si la société s’était dejà éloignée depuis des siècles de cette barbarie qui consistait à brûler une ressource aussi précieuse que la houille. »

p. 111

Où l’on divulgache l’origine du titre de l’œuvre...

« On estime qu’il s’agit de cendres ou, selon certains, de scories de fer. La ville est désormais entièrement recouverte de ces phénomènes, que le célèbre physicien Georgios 48 693 désigne sous les termes “âmes de feu” et qu’il considère comme vivantes. »

p. 152

La frontière du cycle de l’azote dépassée¶

Évidemment ce récit démiurgique autour de l’azote n’est pas sans rappeler qu’au début du 20e siècle l’humanité parvint à synthétiser l’ammoniac à partir de l’azote de l’air. C’est le chimiste allemand Fritz Haber qui réussit cela entre 1894 et 1911 ; le procédé « Haber-Bosh » résultant est commercialisé par BASF en 1909 sous l’impulsion de Carl Bosch. Haber ne faisait pas dans la demi-mesure, il est aussi le « père » des armes chimiques, comme les gaz chlorés, utilisés pendant la Première Guerre Mondiale. L’ammoniac ouvre la porte aux engrais de synthèse et à la révolution verte qui prendra son essor après la Seconde Guerre Mondiale. Mais aussi aux explosifs. Les deux étant très proches, comme en témoigne l’explosion du port de Beyrouth en aout 2020 ou celle de l’usine AZF à Toulouse en 2001. Les engrais de synthèse ont permis de décupler les rendements agricoles permettant un acroissement sans précédent de la population au milieu du 20e siècle. Ces intrants chimiques, et avec eux la sélection des variétés, l’irrigation et les pesticides chimiques remodèlent toute l’agriculture occidentale. Engrais chimiques (et la monoculture qui va avec) et pesticides chimiques sont les deux faces d’une même médaille sordide. L’un ne va pas sans l’autre, la seconde étant en quelque sorte la « rustine technologique » nécessaire à la première.

Ce modèle d’agriculture industrielle est à l’origine de plusieurs frontières planétaires dépassées : celle des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore (eutrophisation, à savoir surplus de nutriments dans les cours d’eau et sur les littoraux, prolifération d’algues — les fameuses algues vertes en Bretagne — et asphyxie des écosystèmes) , celle du cycle de l’eau (dont une partie est prélevée pour l’irrigation — comme avec les mégabassines), celle des nouvelles entités (pollution aux pesticides), celle du changement d’usage des sols (la déforestation pour plus de surfaces agricoles, le remembrement qui supprime la biodiversité pour des surfaces uniformes gigantesques...), et en fin de compte, celle de l’éradication de la biodiversité. La vie. Ce qui nous nourrit est en train de nous tuer à petit feu. Et certainement qu’Annie Francé-Harrar l’avait déjà compris en 1920 quand elle publie ce roman. Sa contemporanéité avec le procédé Haber-Bosch ne peut pas être fortuite, d’autant que si nombre de récits d’anticipation se basent sur un climat déréglé, des pollutions monstrueuses, il y a en a peu (ou pas ?) qui extrapolent les limites d’un cycle biogéochimique déréglé par les manipulations humaines !

Couverture¶

La couverture de la première édition française, de septembre 2024 chez Belfond est un morceau d’un tableau de Carljin Kingma, une artiste et architecte néerlandaise. Elle « cartographie » la société à l’encre de chine, réalisant des cartes de mondes urbains utopiques. Le tableau dont est tirée la couverture est « Spolia of a Thousand Expectations » — Spolia[2] des Attentes, une œuvre de 82 x 67 cm. Elle date de 2017 et représente un voyage à travers un paysage urbain alternatif d’une métropole contemporaine. Il a été acquis par le Gemeentemuseum de La Haye.

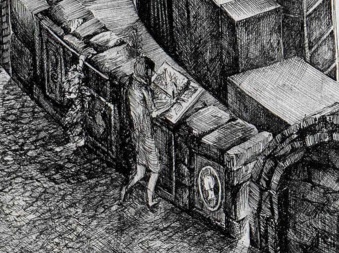

Spolia of a thousand expectations — Carlijin Kingma

Dans le coin inférieur gauche, l’artiste s’est dessinée en train de dessiner :

Ce dessin, comme d’autres de Carlijin Kingma, évoque la métropole A15 du roman : une construction utopique technophile.

La fixation biologique de l’azote atomsphérique ne correspond pas à conversion de nitrite NO2- en nitrate NO3- mais plutôt la conversion bactérienne de l’azote gazeux N2 en ammoniac NH3 puis en acides aminés assimilables par les plantes.

Spolia, au sens latin, peut désigner un butin de guerre ou une peau d’animal écorchée — volée à la culture à laquelle elle appartenait ou au corps qui l’a produite — arrachée à son contexte et transformée en quelque chose de nouveau. En architecture, la spoliation signifie réutiliser des fragments d’une époque révolue.