Qui sont les skieurs et les skieuses de rando ?

Un sport de montagne¶

Selon l’enquête[1] menée en 2020 par le ministère chargé des sports et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), un peu plus d’un·e français·e sur quatre pratique au moins une activité reliée aux sports de montagne : ski (alpin, de fond, de randonnée...), activités verticales (escalade « indoor » et « outdoor », alpinisme, canyoning, spéléologie, via ferrata et accrobranche…), randonnée (estivale, en raquettes), autres sports d’hiver (luge, patin à glace…). Activités qui se sont massifiées et diversifiées ces dernières années. Elles sont généralement pratiquées en autonomie, et peu dans un cadre institutionnel hormis pour l’escalade (encadrement, association), et bien sûr majoritairement en milieu naturel (sauf pour l’escalade), surtout pendant les vacances. Les adeptes de sports de montagne sont surtout des sportif·ves assidu·es. Ils/elles recherchent « l’aventure et la performance personnelle », « la nature et le risque » dans une moindre mesure. C’est une classe de population plutôt jeune, active, appartenant « aux classes sociales moyenne et supérieure, sans problème financier, diplômée de l’enseignement supérieur ».

Combien de pratiquant·es ?¶

Toujours selon l’enquête[2] de l’INJEP, le nombre de pratiquant·es (au

moins une fois dans l’année) de ski de randonnée est d’environ 500 000

personnes, soit 1 % des personnes de plus de 15 ans résidants en

France. Les pratiquant·es réguliers·ères sont 10 fois moins nombreux, de

l’ordre de 50 000 personnes. Les activités de montagnes regroupent 1,6

million de pratiquant·es réguliers·ères dont 400 000 pour les activités de

ski alpin, de ski de fond, de snowboard et de ski de randonnée, 700

000 pour la randonnée estivale, 500 000 pour les activités autour de

l’escalade.

Les acteur·ices du secteur estiment quant à eux à 200 000 le nombre de

pratiquant·es de ski de rando à l’orée des années 2020, avec une forte

croissance — d’un facteur deux — depuis les années 2000[3].

Notons que cette enquête est critiquée par les sociologues spécialistes du ski de randonnée. Elle est de fait trop large (l’ensemble des pratiques sportives) pour dire des choses intéressantes sur le ski de randonnée, qui se trouve noyé dans le ski alpin, notamment. Sur 12 000 personnes interrogées, tout sport confondu, seulement 1 % (environ 120 personnes) pratiquent le ski de randonnée. C’est un échantillon bien plus faible que les autres enquêtes menées par des sociologues (voir références ci-dessous). Hoibian (2022) précise : « En France, la dernière étude de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) publiée en 2023 fournit quelques données sur les adeptes du ski de randonnée mais il s’agit d’une enquête déclarative sans contrôle sur la véracité des propos. De plus, les effectifs de l’échantillon sont très faibles, avec moins de 120 réponses, ce qui soulève des interrogations légitimes sur la fiabilité des résultats détaillés. »[4]

Qui fait du ski de rando ?¶

La découverte du ski de rando se fait sur le tard, à 29 ans en moyenne, donc une fois installé dans la vie active. On s’y met soit par continuité hivernale de la randonnée estivale, soit au moment de l’installation en montagne ou encore pour sortir des stations « [...] on a envie d’autre chose que de faire la queue sur les remontées, d’aller un peu plus loin et où il y a moins de monde »[5].

Les pratiquant·es de ski de randonnée sont essentiellement issu·es des classes sociales supérieures (49 % contre 9 % de la population), ils/elles sont diplômé·es (bac +5 ou plus), avec un niveau de vie élevé. C’est donc « la massification » d’une classe sociale spécifique qui peut expliquer l’augmentation du nombre de skieurs de rando et non une « démocratisation », les classes sociales moins élevées ayant un accès moindre à ces pratiques[6]. Les artisans, commerçants, chefs d’entreprises d’une part et les cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures sont ainsi surreprésentés parmi les skieurs de rando par rapport à la population générale. En revanche, les ouvriers sont fortement sous-représentés[7].

Les femmes sont sous-représentées dans la population des skieurs de randonnées : 30 % en moyenne. Cette faible proportion se compare à d’autres sports à risque, ce qui peut s’expliquer par « la prégnance de stéréotypes sociaux qui encouragent davantage [les hommes] à s’engager dans ce type de pratique. » La proportion des femmes diminue avec l’âge : 39 % des effectifs de moins de 30 ans, et seulement 17 % des 60 ans et plus[8]. D’autres pratiques sportives observent cette tendance : l’arrivée des enfants coïncide souvent avec l’abandon, parfois temporaire, de l’activité.

Les motivations¶

Une des principales motivations pour pratiquer le ski de randonnée concerne l’esthétisme de la montagne hivernale, les émotions provoquées par la beauté des paysages, le rapport respectueux à l’environnement[9]. Plus le skieur ou la skieuse avance dans l’âge, plus il/elle recherche la contemplation ! En outre, les espaces où se pratique le ski de randonnée sont qualifiés d’« espaces de liberté ». Seul le compétiteur voit dans la montagne « la transposition d’un stade d’athlétisme »[10] ; la compétition impose de fait de se centrer davantage sur son corps que sur le paysage : « Je monte le nez dans les godasses. J’ai encore le plaisir à m’arrêter au sommet 5 minutes et à regarder. Mais bon, je ne vais pas contempler des heures. »[11] Certain·es recherchent aussi une connexion spirituelle avec la nature dans leur pratique du ski de randonnée.

Quelles pratiques ?¶

Les pratiques se sont diversifiées depuis les années 2000 : devant le réchauffement climatique, les stations commencent en effet à lorgner du côté du ski de randonnée pour diversifier leur offre. Outre le ski de randonnée dans la montagne sauvage, un certain nombre de skieur·ses pratiquent en station, soit sur des itinéraires balisés soit sur les pistes elles-mêmes. Deux tiers des pratiquant·es restent fidèles au ski de rando exclusif ou quasi exclusif avec plus de 80 % des sorties en dehors des espaces aménagés. Un tiers mélange donc les genres. Les fidèles adhèrent à un club, pratiquent depuis de nombreuses années, se déclarent « experts » ou « confirmés », sur des dénivelés moyens d’environ 1000 m, au moins une fois par semaine. Le tiers restant des pratiquant·es de ski de rando dessine un patchwork de pratiques. On retrouve ainsi des compétiteurs hommes sur les pistes, avec un volume de sorties élevé (plus de deux fois par semaine) et des compétitrices femmes plutôt sur les itinéraires balisés. Des pratiquants plutôt récents remontent les pistes par manque de culture « montagne » pour en sortir ; des femmes sur les itinéraires balisés, qui se déclarent débutantes ou de niveau intermédiaire, quand les hommes de la même catégorie de pratique s’évaluent de « manière plus généreuse que les femmes, et parfois au-delà de leurs capacités réelles ». Des skieur·ses plus jeunes, qui papillonnent un peu sur tous les espaces de pratique. Néanmoins, de l’avis des pratiquant·es eux-mêmes, le « ski de randonnée » sur des espaces aménagés (piste ou itinéraires balisés) « ce n’est pas de la rando, tu as le même matériel, mais ce n’est pas la même activité »[12].

Au sein même de l’activité ski de randonnée traditionnel, différentes pratiques coexistent. Deux tendances majoritaires s’entrecroisent, l’une dans l’engagement physique sur des itinéraires techniquement difficiles, l’autre sur des parcours classiques dans une perspective à la fois esthétique et conviviale. On observe deux autres groupes, plus restreints et disjoints, d’une part des jeunes qui recherchent la performance sportive en particulier dans la compétition, d’autre part des femmes et des retraités de plus de 60 ans avec une motivation d’entretien physique, de santé et de bienêtre.

Accidentologie¶

« Les accidents en ski de rando représentent 5 % de l’ensemble des opérations de secours en montagne. »[13] Les chutes en ski de randonnée constituent plus d’un tiers des secours ; 3 % des personnes secourues dans ce cadre sont décédées et 93 % sont blessées : d’où l’importance de porter un casque ! Les avalanches, ce sont 10 % des secours ; 24 % des personnes secourues sont décédées, 39 % sont blessées. Les chutes en crevasse concernent moins de 3 % des secours, 42 % des victimes sont blessées, 2,7 % sont décédées.

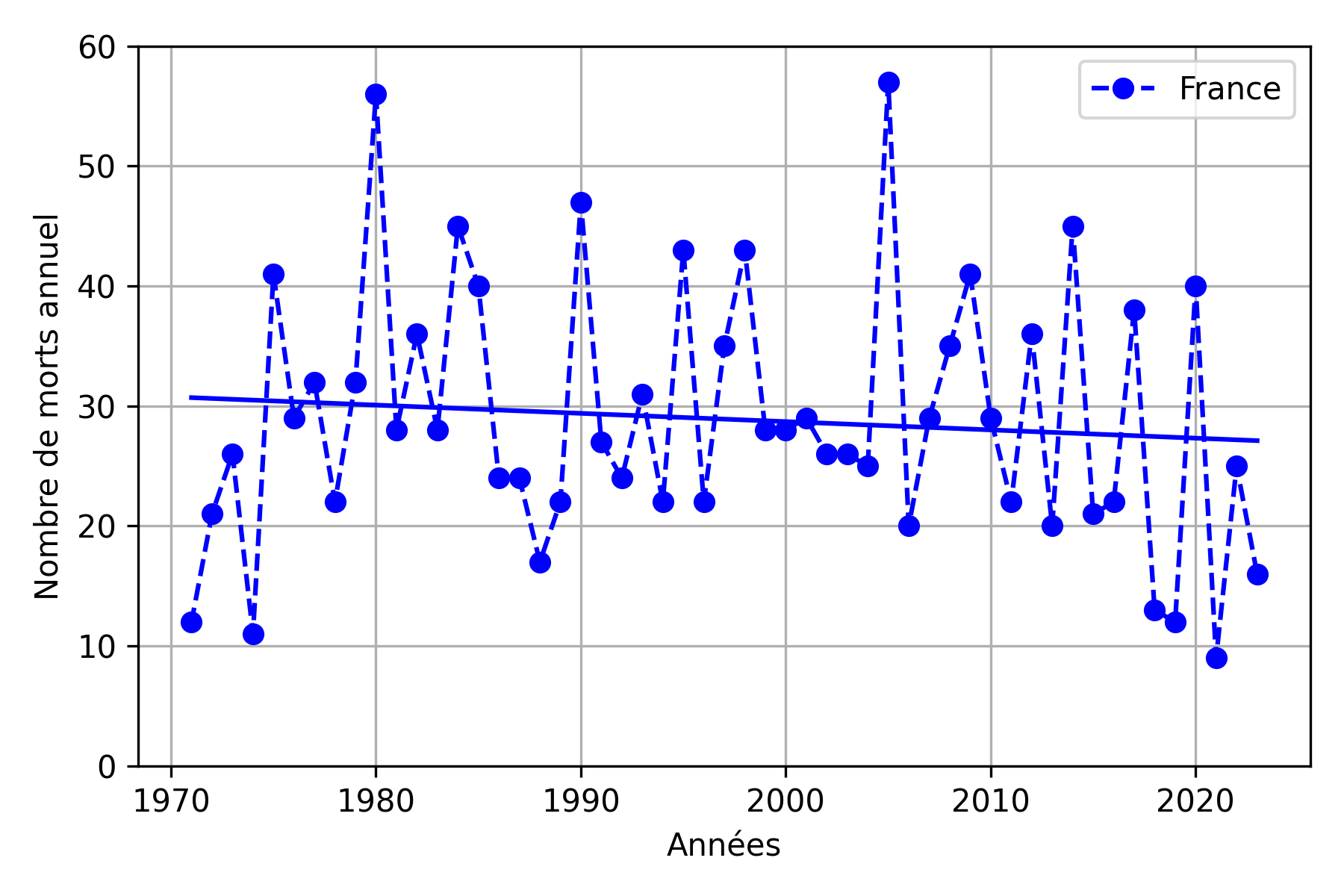

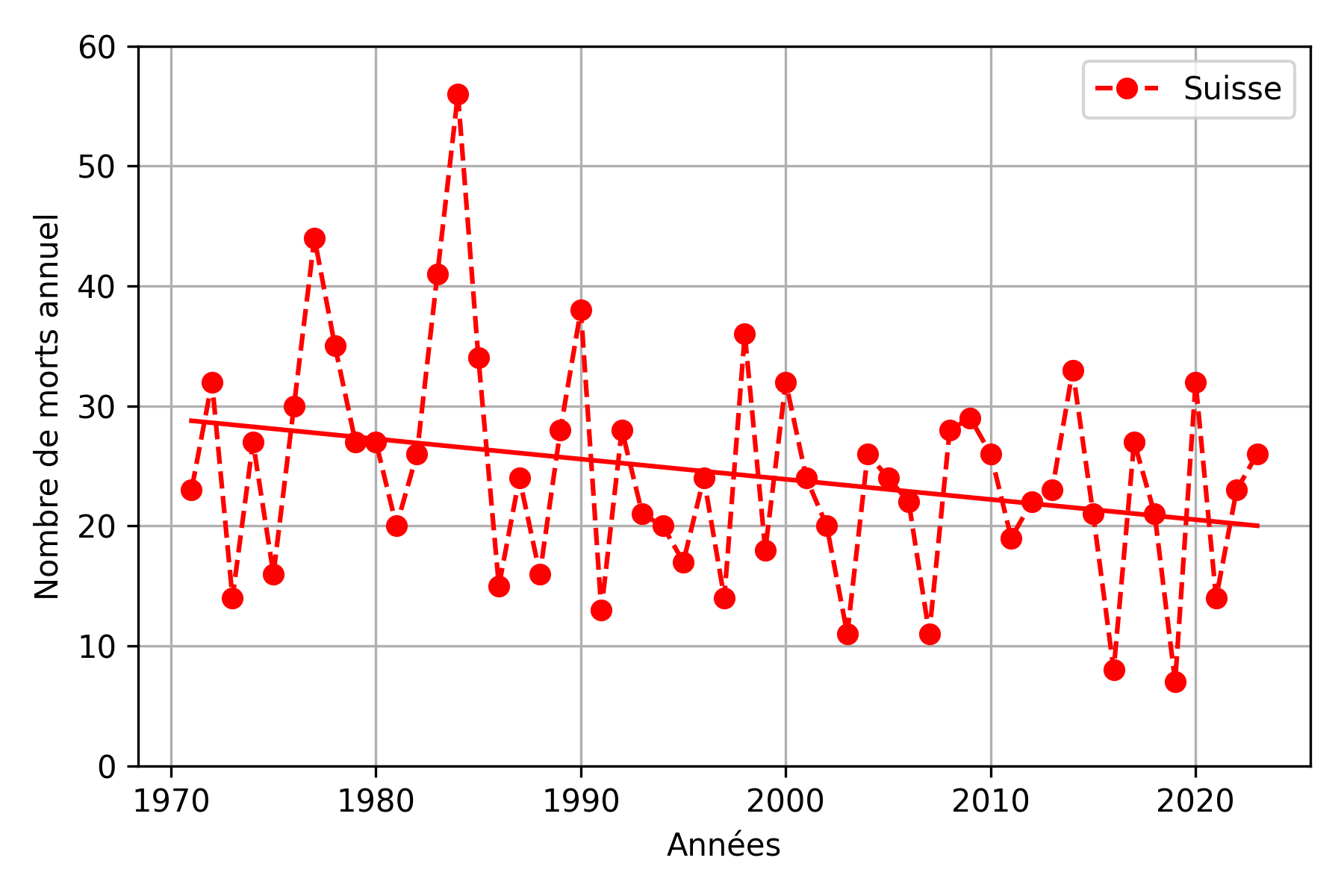

Depuis 1971 il y a en moyenne 29 morts chaque année dans les avalanches (ski de randonnée et hors-piste)[14], avec de grosses fluctuations (des années à plus de 40 décès, d’autres avec moins de 15). Sur la dernière décennie, entre 2014 et 2023, la moyenne est de 24,1 décès annuels. On peut comparer avec la population suisse de skieurs de randonnée, qui est estimée à 3,4 % de la population, soit 335 000 skieurs[15] ; elle a augmenté de plus d’un facteur 2 entre 2008 et 2020. Le nombre de décès par avalanche en Suisse est en moyenne de 24,4 (25 entre 1971 et 2013 et 21 entre 2014 et 2023)[16], avec des fluctuations similaires (et plutôt corrélées) à la situation française. Cela fait environ 1 décès pour 16 000 skieurs. En France, cela fait environ 1 décès pour 8000 skieurs, un taux de mortalité deux fois plus élevé. Depuis 50 ans, la tendance globale est à la baisse dans les deux pays, mais la mortalité diminue 2,4 fois plus vite en Suisse.

Évolution du nombre annuel de morts dans des avalanches en France entre 1971 et 2023.

Évolution du nombre annuel de morts dans des avalanches en Suisse entre 1971 et 2023.

Quelques explications peuvent être tentées. La Suisse a un train d’avance dans la gestion du risque d’avalanche : prenons par exemple la méthode de Munter apparue dans les années 1990 puis l’outil skitourenguru dans les années 2010. Ces approches sont rationnelles et validées par la science, mais peinent toujours à s’insérer dans la formation des pratiquants français. Elles font partie du cœur des apprentissages suisses depuis longtemps. Quand les guides fraichement diplômé·es ignorent tout des méthodes de réduction encore aujourd’hui : la gestion du risque d’avalanche « à la française » reste artisanale et dogmatique. Si les méthodes de réduction font leur chemin dans l’esprit des formateurs fédéraux, un certain conservatisme continue malgré tout de régner chez une fraction des bénévoles. On peut néanmoins se réjouir de constater que le nombre de morts n’a pas suivi l’augmentation du nombre de pratiquants de ces deux dernières décennies. Malgré leurs imperfections, les formations à la gestion des risques ont le mérite d’exister et de toucher un large public, notamment dans les clubs. De même, l’usage systématique, avec un protocole bien rodé[17], du triptyque DVA/pelle/sonde depuis le début des années 2000, et surtout l’apparition sur le marché des modèles numériques fiables à 3 antennes permettent d’expliquer la baisse relative de la mortalité.

« [Les pratiques physiques et sportives en France(https://

injep .fr /publication /les -pratiques -physiques -et -sportives -en -france/)] », coord. Brice Lefèvre, INJEP, 2023. Ibid.

« Le ski de randonnée : du ski de printemps à l’arrivée en station », Léna Gruas, in « Le ski de rando brouille les pistes », coord. D. Kreziak et al., 2022, éd. du Fournel.

« Les skieurs de randonnée : homogénéité socioculturelle et diversité des pratiques. Enquête dans les refuges des Pyrénées », O. Hoibian, 2022, Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest.

« Randonner à ski et en raquettes dans les Hautes-Bauges (Savoie-France) : étude des modalités de pratiques sportives et des formes d’expérience de la nature », C. Perrin-Malterre et L. Chanteloup, 2018, Revue de Géographie Alpine.

« Diversité des profils de pratiquants, pluralité de la pratique et stratégies de positionnement », V. Reynier et al., in « Le ski de rando brouille les pistes », coord. D. Kreziak et al., 2022, éd. du Fournel.

« Randonner à ski et en raquettes dans les Hautes-Bauges (Savoie-France) : étude des modalités de pratiques sportives et des formes d’expérience de la nature », C. Perrin-Malterre et L. Chanteloup, 2018, Revue de Géographie Alpine.

« Diversité des profils de pratiquants, pluralité de la pratique et stratégies de positionnement », V. Reynier et al., in « Le ski de rando brouille les pistes », coord. D. Kreziak et al., 2022, éd. du Fournel.

Ibid. ; « Les représentations du ski de randonnée en France et le bien-être de ses acteurs au cours du XXe siècle », M. Nevicato, 2024, thèse de doctorat.

Ibid.

« Randonner à ski et en raquettes dans les Hautes-Bauges (Savoie-France) : étude des modalités de pratiques sportives et des formes d’expérience de la nature », C. Perrin-Malterre et L. Chanteloup, 2018, Revue de Géographie Alpine.

Ibid.

« Contribution à l’accidentologie en ski de randonnée en France », M. Vanpoulle et al., in « Le ski de rando brouille les pistes », coord. D. Kreziak et al., 2022, éd. du Fournel.

« Sport Suisse 2020 », 2021, Observatoire Suisse du sport.

Nous parvenons à élaborer des protocoles clairs et faciles d’utilisation pour guérir, c’est-à-dire pour la recherche des victimes d’avalanches. Mais nous ne parvenons pas à faire de même pour prévenir...

- Hoibian, O. (2022). Les skieurs de randonnée : homogénéité socioculturelle et diversité des pratiques. Enquête dans les refuges des Pyrénées. Sud-Ouest Européen, 54, 77–95. 10.4000/12g5e

- Perrin-Malterre, C., & Chanteloup, L. (2018). Randonner à ski et en raquettes dans les Hautes-Bauges (Savoie-France) : étude des modalités de pratiques sportives et des formes d’expérience de la nature. Revue de Géographie Alpine, 106–4. 10.4000/rga.3924